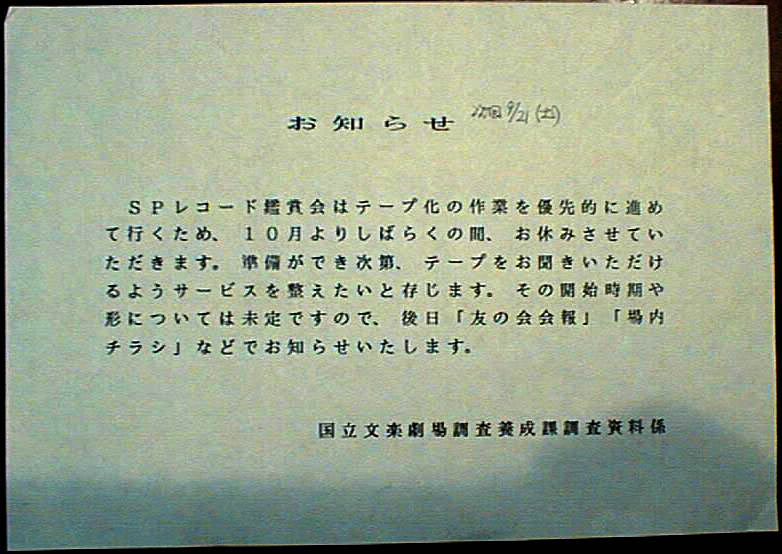

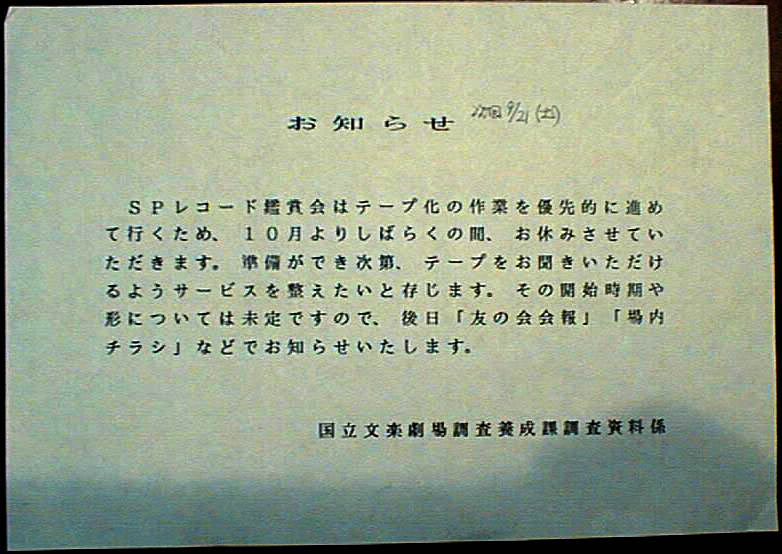

| (追記)デジタルカメラで撮影したものである。(原紙はB6サイズ) |

|

|

〔注〕上部に「次回9/21(土)」と見えるのは私の覚え書きである。

これは平成3(1991)年8/31(土)第17回の時に配布された。 |

一、はじめに

国立文楽劇場において、平成二年四月から三年九月まで十八回にわたり意欲的に(注1)催された「SPレコード鑑賞会」はまことに画期的な取り組みであった。そしてそれと並行して順次発売された「SPレコード復刻CD」は、現在失われつつありこのままの状態(注2)では確実に消滅するであろう「浄瑠璃の神髄」(注3)を示現させたということからも、きわめて価値の高い(注4)ものであった。その中でもとりわけ二世豊竹古靱太夫の浄瑠璃を収録したものは、相三味線三世鶴澤清六の演奏のものをはじめとして、浄瑠璃音楽の頂点を形成している。浄瑠璃義太夫に冠された「音曲の司」の称号が虚飾でも詐称でもないことは、劇場の椅子に座ることによってではなく、このCDを再生することによってのみ明らかになるのである。(無論「SPレコード鑑賞会」が再開されれば、三階小劇場の椅子に座ればよいことではあるが…その望みはほとんどない(注5)。)

二、古靱・清六の奏演レコード(復刻CD(注6))

今回取り上げた古靱・清六の『仮名手本忠臣蔵』「六段目」(以下「六段目」と略)の奏演に関しては、そのSPレコード復刻CDに付せられた解説が至当であるので、それをそのまま挙げておく。なお、このCD集には四世清六との「四段目」および文楽座一同による「七段目」も収録されており、それに関する解説も簡にして要を得たものである。

大正十年当時、古靱太夫は数えで四十四歳。四十代後半から五十代前半にかけての、太夫として最も脂の乗切っている十年間に、ニットーで彼は十九曲を吹込んでいるが、古靱太夫自身の芸を理解する上でも、近代浄瑠璃史、あるいはレコード文化史を理解する上でも、これらが恰好の資料であることは言うを俟たない。

ニットーは、大正十年四月に第一回発売を行ったが、このレコードはその年の七月、八月の新譜として発売された。第一回発売が「御所桜三段目」と「寺子屋」というポピュラーな人気曲であるのに対し、事実上のニットー第二弾として、「忠六に名人なし」と言われるこの地味な難曲が選ばれたことに、ニットーの義太夫節にかける心意気が感じられる。三味線は古靱太夫より十歳年長の三世清六。明治四十二年から大正十一年までの十四年間、古靱太夫の三十代前半から四十代前半にかけての修行期に、彼が乞うて相三味線に迎えその薫陶を受け、終生「恩人」として慕った人である。『義太夫年表大正篇』に「溜飲の下がる三味線。可ならざるはなし」とあるように、気迫のある撥捌きで変幻自在に弾いて行く三味線として名高い。

三、浄瑠璃としての「六段目」

まず、『山城少掾聞書』から抜き出してみる。(原文は旧字旧仮名である。)

……今の清六君が私の相三味線になった時の役がこれでしたが、六段目という浄瑠璃は好んでやってるものではないんで、私としましてはべつだん皮肉もなにもありません。むつかしい物になっているんですが、ヤマもなけりゃアテ込みもない、つづまりのつかぬ陰気な浄瑠璃で、どこも掴まえるとこがありません。そういうとこからむつかしいといわれるんでしょう。津太夫のでもたいして感心しませんでしたし、大隅さんのもスーッとしたもんでした。私の聴いたかぎりでは、とくべつに感心した六段目を憶えていません。誰がやってもやり憎い浄瑠璃なんでしょうな。

次に、その一番弟子であった、後の八世綱大夫の言を『芸談かたつむり』から抜き出してみる。

四ツ目「扇ケ谷」はさきに話しましたように、皮肉にできておりますので、その雰囲気を語りいかすために苦労しますが、それは上手そうに聞えるだけの得があります。六ツ目の「勘平住家」の方は「扇ケ谷」とはまったく逆であります。勘平が腹を切って見得をするだけの、ストーリーは単純なものでありますから、これにわざとヤマをこしらえてかかりますと、かえって聞きぐるしいものになり勝ちです。その上に三段目の格式を備えねばならぬというずいぶん厄介な浄るりでありまして、私の師匠もつねにそれをいっておりますし、友治郎(六世)師匠もこれは語りにくいものと申されていました。

こうしてみると、要するに「六段目」は語りにくく、厄介で、むつかしい代物だということになる。蓋し「忠六に名人なし」とは至言である。寛延元年(一七四八)以来連綿と上演・奏演されてきた『仮名手本忠臣蔵』、その「六段目」を古靱・清六はいかに料理するのか。語り崩されていない作品だけに、その興味は一層尽きないのである。『浄瑠璃素人講釈』にある、杉山翁が摂津大掾からの稽古始めが「忠六」であり、そしてそれをボロクソに言われ、「忠六はまだ御勉強でございますか」との問いに「もう当然浄瑠璃と絶交したよ」と答えて「それは一番好い御分別でございます」と返されたという逸話も、この「六段目」が浄瑠璃語りとしてのひとつの試金石であるという証拠であろう。そして古靱・清六の浄瑠璃は正真正銘の金無垢なのである。

四、切場「勘平腹切」

あくまで二世古靱・三世清六の奏演SP復刻CDを聴き込んで、その結果聞こえてきたものだけを記述する。よって『芸談かたつむり』等の芸談その他をいちいち引用することはしない。この奏演に直接関わりのあると思われるものに留める。

「母は跡を見送りく。アアよしないこというて 娘もさぞかなしかろ」は切場のマクラとして丁寧に、かつ独白として語られる。そして「オオこな人わいの」で沈んでいる勘平に気付き「親の身でさへ思ひ切りがよいに。女房のことぐづく思うて。患うて下さんな」と語りかける。「この親仁殿はまだ戻らしやれぬことかいなう」は、そうそうそれにしても…という気味合いであり、何の思い入れもましてや裏などあるはずもなく、あくまで無心に単純に語らなければならない。それゆえ、勘平が与市兵衛に逢ったと言っていたことを思いだし、「オオ」と気を替えて尋ねるのである。この時点では疑いの心は毛頭ない。ただ、親仁殿の帰りがあまりにも遅いことへの不審があるのみである。よって「こなた逢うたといはしやつたの」も「そりやまあどこらで逢はしやつて。どこへ別れて行かしやつた」も、尋問などではなく、親仁殿の行方を尋ねる手がかりのひとつと取りついてみたばかりである。ただ勘平の方はそうはいかない。親仁殿を誤殺した事実を隠そうとする気はないが、それを厳然たる事実として受け止めるにはあまりにも衝撃的すぎるのと、端場「身売り」で見たように、言うタイミングを失ってしまっているから、その問いにまともに答える態勢でも心理的状態でもないというわけである。「成程」は婆の問いを受けただけである。「されば別れたその所は」は確かに狼狽しているし、「鳥羽か伏見か淀 竹田」は詞章通りの「口から出次第」出任せである。が、これも嘘をついているのでは決してない。ごまかそうとしているのでもない。まともに答えられる状況にないが、婆の問いには答えなければならないゆえの発言である。次の狩人の登場はチャリがかったものではあるが、与市兵衛の死骸を担いで登場するのであるから、受けを狙うなどは論外である。杣人の雰囲気が出せればよい。悲嘆にくれる婆の描写は「何者のしわざ」からの足取りと「親仁殿く、与市兵衛殿」という呼びかけの詞、そして「呼べど叫べどその甲斐も」の地の音遣いハル、上、キンによって聴く者の胸にも確実に迫ってくる。そして狩人仲間の退場はノリ間であるが、ここは、可哀想に酷いことだなどぶつぶつつぶやきながら立ち去っていく足取りになっていればよい。

肝心なのは次のハルフシ「母は」である。このハルフシはとりわけ大切に語られなければならないもので、名人たちの芸談にもそう記されてある(注7)。三味線の清六も古靱太夫もまさに丁寧に大事に扱っている。ところが綱大夫弥七の奏演になるとそれほどでもなくなり、現代の本公演などではますます軽んじられてきている。人形振りの派手なところはたっぷりと語って、この重要な語り出しのハルフシの意味がないがしろにされているという一点を見ても、今や浄瑠璃義太夫は人形芝居のチョボに過ぎないと言われても仕方ないのではないか。昭和三十年代以降から言われ続けてきた「文楽の危機」(注8)とは全く異質の、より本質的で決定的な「危機」が訪れているのである。それはさておき、古靱清六のハルフシによって婆の姿が自然に全面に押し出される。婆こそがこの場のシテであることは、このハルフシ一つから見ても明らかである。『山城少掾聞書』にもこうある。

この浄瑠璃では、ばばさんでしょうが、これはもうただ朴訥な田舎のばばさんで、一途に勘平が舅を殺したものと思い込んで「あの不孝者お前方の手に懸けて、なぶり殺しにして下され」というかと思うと、疑いが晴れるとこんどは手負いに取付いて「怺えて下され勘平殿、必ず死んで下されな」とずいぶん勝手なことをいいますが、無知ではあるが根は正直なばばさんというつもりでやっております。

どの浄瑠璃を聴いても古靱(清六)の婆は絶品で、実のところ浄瑠璃の急所は婆にあるのではないかと思われるほどである。

さて、「勘平がそばへさし寄つて」はゆるゆるとにじり寄っていく描写となり、「コレ婿殿。よもやく」には明らかに疑念が表される。「なんぼ以前が」からは理詰めの含みもあり、「親仁殿がなんといはれた」で食いしばって責めて押す。「どうも返事はあるまいがの。ない証拠は」は悲しみと無念さとそして怒りをも含んだ涙声となる。「コレ。ここにと」の後の三味線ツンが厳しい。「勘平がふところへ」からは有無を言わせぬ婆の行動であり、早く語る。財布を探り当てた「オオ」、勘平の「それは」婆の「それはとは」と続く撥先の鋭さに古靱もよく応えている。「エエわごりよはなう」で泣きの手が入り、「あきらかな」の詞の強さに婆の確信と怒りが表現され、これでは勘平も一言もあるまいと痛感される見事な語り口である。「親仁殿を殺して取つた」からは一方的に責めることになるが、「ムウ聞えた」には推量による納得とともに悲しい無力感が表現された無類の語り口が聴き取れる。「コリヤ殺して取つたのぢやな」で再び泣き、「だまされたが腹が立つわい」は全身全霊、無念の怒りである。「あんまりあきれて涙さへ出ぬわいやい。なう愛しや与市兵衛殿」の部分はとりわけ清六の三味線の鋭さと古靱の的確な語り口が遺憾なく発揮されているところである。「あんまり」で止まり「あきれて」ツン「涙さへ」ツン「出ぬわいやい」ジャン「なう」チチチチン「イイトオオシイイヤアアアアアアヨオオイイチイベエエドオノオオオオオオ」、まずこの一撥ずつの清六の三味線が実に見事なものである。これで婆が活写される(注9)。「あんまりあきれて涙さへ出ぬわいやい」は勘平を怒りとともに責めなじることとなり、次のジャンでそんな勘平にプイとそっぽを向いて最愛の連れ合い与市兵衛の死骸によろよろと縋り付いていくのである。この表現は古靱清六の芸が到達した一つの高みであろう。こうなるともう手摺の人形などは全く必要ないし、人形は自然に動くはずだ。安易な視覚化舞台化映像化は豊かな想像力を奪ってしまう(注10)。そして「愛しや与市兵衛殿」の丁寧な表現はそのまま婆の思いの大切さなのである。「畜生のやうな婿とは知らず」から三味線に乗っていくが、「としよつて」の強さと「京三界」の高さ、「身の仇と」の粒だった三味線など耳に残る表現は多い。三度目の泣きの後、婆の詞になるがここはある程度の大夫なら様になるものである。「遠慮会釈もあら男の」からの地は勘平を責める婆の描写を大夫も三味線も強く表現し、「かつぱと伏して」のスヱテを活かすのである。「身のあやまりに勘平も」からは勘平の苦衷を厳しく描き、「畳にくひつき」などその極である。「思ひ」で直り、「知つたる折こそあれ」のフシ落ちとなるのである。

二人侍の出からも口伝通りで「原郷右衛門 千崎弥五郎」は郷右衛門の言葉で語り(注11)、「折悪けれども」の三味線の間と足取りなど絶品である。ここまで鮮やかなものを聴いたことはない。綱弥七の奏演でも物足りないと聞こえる。「コレハく」は元武士の口調となって応対する。ここまで慌てふためいた表現をするのはあざといし適切でない。ここの変化も特筆すべき点である。郷右衛門は元諸士頭の身として重みと渋みを持って表現される。「しからば左様に」のところなども大渋である。なお、「取込みもあるさうな」に家の中を見回したのち勘平の顔を伺うという様子が活写されていて、素浄瑠璃の魅力を十二分に味わせてくれてもいるのである。次の勘平の弁明も鮮やかであり、「申し開かん」にはためらいの描写がある。続いての郷右衛門の詞はなめらかに、弥五郎の動作は足取り早く処理をする。「はつとばかりに気も顛倒」も申し分ない。婆の詞は勘平を責めておいてから「皆様も聞いて下さりませ」を涙声にするなど行き届いている。「立つものぞ」の詞から「親殺し」以下の地への変化なども三味線大夫とも抜群で、「わしや腹が立つわいの」の強さがまた「身を投げ。伏して」のスヱテを有効にしている。弥五郎と郷右衛門が勘平を詰めるところは種々口伝もあり、工夫もしやすいところであるからとくには言及しない。ただ清六も古靱もこういうところで臭い芝居はしない。郷右衛門の「いかなる天魔が見入れし」も自然である。しかし「事をわけ理を責むれば」は大切にし、「ば」も気迫あってしかも怒鳴らず、次の三味線「ト」一撥が厳しい。これで勘平は腹を切ることになるのであり、見事な技である。「たまりかねて勘平」からはまさしくたまりかねて腹を切る様子が足取りの早さで表現される。必死の勘平の様子に適った速度。のろのろとたっぷり大仰にやるなどはもってのほかである。勘平の述懐部は古靱の語りもさることながら、清六のメリヤスのあしらい方が絶妙である。全体を通しての哀感、切なさの描写などは言うまでもないが、例えば「財布に入れたる」チリリン「この金」の合の手のところなど、まさに「この金」こそが勘平の与市兵衛の、そしておかる果ては婆の運命をも決定的にした「金」なのだという、「六段目」を貫く主題の一つが浮き彫りにされるのである。原作者の用意した四十七字の「金」の工夫(注12)も、この三味線ならば活かされるというものである。そして「金は女房を売つた金」の部分であるが、ここでは「金は」チンチン「金は女房を売つた金」となっている。院本通り語ることを旨とした山城にしてからが(注13)と思われるかもしれないが、ここは清六が「六段目」における「金」の意味を強調したからであろう。もちろん古くからのやり方を踏襲したといえなくもないが、この合の手がテテンでもチチンでもなくまた三味線のかけ声などもなく、一音一音しっかりと強く押して弾かれていることから考えて、大夫に声を張り上げさせて前受けを狙おうとする姿勢とは全く異なるものであることは明らかである。このあたり、三世清六が文楽出演のたびに新しい稽古本を作ったと言われていることをも考え合わせると、常に詞章を原点として繰り返し丹念に読み、先人の教えを受け継ぎながら決して狎れることのなかった偉大な三味線弾きの姿が髣髴とさせられるのである。そしてここのスヱテ「血ばしる。まなこに無念の涙」こそ、「六段目」スヱテ中最重要のものであり、芸談に語られている要点(注14)を押さえた抜群の奏演でもあるのである。勘平の必死の形相が目に浮かぶが如しである。次の「勘平早まりし」チチンの音に表現された衝撃の事実(注15)、「手負ひも見て」には勘平の這い寄る姿の描写が、「母もおどろくばかりなり」には茫然とする姿が、それぞれ三味線でも描かれていることを記しておく。さて、郷右衛門の解説の後の婆の詞がまた秀逸なのである。綱大夫はここですでに婆の錯覚を認めての悲しみを含ませているが、古靱はそうではない。「エエそんなりやあの親父殿を殺したは」までは無心の驚きであり、「ほかの者でござりますかえ」はつぶやくような、自分自身に問いかけ確認する物言いである。そして「ハアはつと」で真実に気付いた婆の心底からの泣き声としているのである。まさしく古靱ならではであろう。婆のクドキでは「かならず死んで下さるな」の「かならず」に万感の思いを込めた語り口が印象深い。郷右衛門の詞の的確な表現(注16)に続いて、勘平の連判状加盟の部分はなるほどうまく語る大夫もそこそこいるだろうが、古靱清六の場合、手負い勘平の息遣いをそのまま描写しているのであって、聴いている方も自然息を詰めたり吐いたりと、勘平その人の苦しい息の下に同じくなってしまうというのが力量の恐ろしさである。しかし決して芝居がかってゆるゆるとやってはいないことは、それに続く婆の地の文を早めの足取りで捌いていることからもわかるはずである。ここらの変化は神業と言ってもよい。なお、勘平の最期の部分の詞章は、今日の型(注17)と同様である。

前述のスヱテは大落しに相当するから、もはやこの後で一芝居を一語りをなどと企ててはならない。あとは観客の胸中に突き刺さった悲哀愁嘆のカタルシスを快感へと昇華するべく、段切りの旋律となるばかりある。そこでは足取りの変化と何よりも「早さ」が要求される。なお、この段切りのテンポに関しては井野辺潔氏にすぐれた考察がある(注18)。古靱清六の奏演では、勘平の落ち入るところからもう粘らずにもっていく。婆の愁嘆もまさしく「目も当てられぬ次第なり」の詞章そのままで、清六の三味線は手を緩めない。古靱が「取りついては泣き叫び」のところで一瞬絶句するのも、このクドキの速度と三世清六の三味線の厳しさ鋭さを象徴しているものとしてとらえることができよう。郷右衛門の詞ノリからは清六の三味線の軽快な手と不即不離の古靱の音遣いに耳を傾けるのがよいだろう。無論「婿と舅の七々日」など、しっとりと哀愁をにじませた三味線と語りはまた格別である。そして「見返る涙 涙の。波の」まで三味線の手数も多く快速に進んでいくが、決して上滑りにも派手にも聴こえないのは、とりわけスヱテに至るまでの完璧な奏演があるからである。少々の弾き上手語り上手ではここまでずるずると愁嘆の当て込みを持ち込まざるをえないのであろう(注19)。最後「はかなき」の三重は、飛鳥川の流れのごとき有為転変の早さを映し出している。娘おかるとの別れ、夫与市兵衛の横死、婿勘平の腹切、そして郷右衛門と弥五郎もまたこの家を立ち去っていく。いや立ち去るばかりではない。この両人も「立ち帰る人も。はかなき」の詞章通り、討入の後にはもうこの世の人ではないのである。それにしても「みさき踊り」の喧噪からわずか半時にも足らぬ間に浮き彫りにされた婆の孤独、それはそのままこの「六段目」を視聴している観客=個々の人間の孤独でもあるのだ。この場面にとある客がふと口にした一言「あーあ、お婆さんとうとうひとりぼっちになってしもた。」というつぶやきは、与市兵衛女房、おかるの実母、勘平の義母として客体化され特定化された舞台上の婆に対してのみ発せられたものではないだろう。孤独な婆の悲哀はそのままその客の中で主体化され実体化されていたに違いない。そしてこの奏演にあって、それはまたこれを聴く者すべてに対して普遍化一般化される絶対的価値を有しているのである。清六の三味線と古靱の語り口はこの浄瑠璃全体を通して、そして段切りにおいてはより一層、その相対的ではない絶対的「早さ」によって人間存在の真実を取り出して見せたといってよいだろう。行雲流水の如しとは蓋しこの謂いであろうか。比喩を西洋古典音楽に取るとすれば、まさにそれはモーツァルトのアレグロに相当するものなのである。「音曲の司」浄瑠璃義太夫音楽の小宇宙は音楽の大宇宙に遍在するものではなく、その神髄においてまさしく合同なのであった。

【注】

1 これはひとえに当時の担当者(調査養成課所属)の識見と能力の高さ、およびその労苦を厭わぬ使命感によるものである。必要とあれば予告にはない奏演をも加えて比較試聴をされたこともあったし、おまけとしてブロマイドを配られたこともあった。参加者に意見感想を求められ、その場での意見交換もまた面白かった。いずれも「お役所仕事」とは対極をなすやり方であった。(しかし、担当者が交代させられた後の第十六〜十八回は、前任者のレジュメを踏襲したものを配布し、壇上から演奏を流すだけという、いわば企画編集当事者の顔が見えないやり方に堕ちてしまったのであった。)

また、この担当者の在籍中は、最近ではその存在すら知られることのない「上演資料集」もほぼ公演毎に編集・販売されていた。なお、「SPレコード鑑賞会」に関しては、その場に居合わせた上司と思われる人物がしきりと時計を気にしながら、観客席をきょろきょろ見回していたことが印象的であった。時間をオーバーしないこと、客席を一杯にすること。いずれも「質より量」という国立側の暗黙の了解が如実に表れた好例として書き留めておく。「正史」には決して残るまいから。

平成十年正月公演において「御所桜三段目」が十九・清治という、まさしく古靱・清六の系譜上の演者によって上演されたにもかかわらず、古靱清六の復刻CDが作成・発売されることはなかった。これもその事実だけ記しておく。

2 ここ数年の大阪公演の演目を羅列するだけでも簡単に了解できることである。端的に言えば「目で見る文楽」である。

3 「風」などその代表的なものである。名人たちの残した芸談の真実もまたこの範疇に入る。

4 現在の大阪本公演の入場券よりも値打ちがあるに違いない。

5 平成三年十月以降休止の「お知らせ」を(追記)に掲げておく。なお、ここにはいわゆる「お役所言葉」が使用されているので十分注意されたい。例えば、現在に至るまで八年以上が経過しているが、これが「しばらくの間」であろうか…。

6 平成十一年正月公演に「袖萩祭文」(十九・清治)がかけられた。これには古靱・清六(四世)が大和風でやった絶品(これがいかに貴重で重要なものであるかは『浄瑠璃素人講釈』の該当個所をご覧いただくと一目瞭然である)のSPが存在しており、テープ化も済んでいるのにかかわらず、劇場側は鑑賞会はもちろん復刻販売すら行わずそのまま放置した。これも事実のみ記しておく。

7 いちいち例示すると煩瑣であるから、次の概説を参考にされたい。

…一段の初め、オクリ・三重などのあとは、たいていこのハルフシで始まる。ここから内容が始まるので、とくに丁寧に語ることが要求され、どの曲にも、いろんな名人の工夫が残されている。(『四代竹本越路大夫』高木浩志著)

このハルフシはフシ落ちのあとであり、演者交替も人物登場もない所であるから、まさに音のみによる段落始めである。

8 外国語で書かれたものを翻訳した文章を最高憲章として漬け物石のごとく載せられ、精神の骨格までふにゃふにゃにされた人々が日本の古典芸能を顧みなくなったというのがこの時期である。すなわちそれは浄瑠璃義太夫にとっては「外からの危機」とでも言うべきものであった。現在はそれ以上に「内よりの危機」が深刻なのである。

9 徳太郎が四代清六を襲名して古靱の合三味線となった大正十二年十月の文楽座『仮名手本忠臣蔵』での「六段目」評(毎日新聞)が『義太夫年表大正篇』に掲載されている。まさにこの部分をほぼこの通りに評したもので、古靱が三世清六から教えられたものをそのまま新清六に弾かせて語ったものとみてよいだろう。至芸の口伝とは恐ろしいものである。

(前略)最も耳立ってよかったのは「エエここな人でなし」と突っぱなして「余りあきれて涙さへ出ぬわいやい喃いとしや」と与市兵衛 にかかっていくおかやの辞と地合の工夫がよく出来た。(以下略・原文は旧字旧仮名)

10 卑近な例はいくらもあるが、例えば堀辰雄の名作『風立ちぬ』を当時大人気の百恵友和によって映画化したときも、原作など読んでいないファンは別として、多くの人々から顰蹙を買ったことなどはその最たるものであろう。演じた俳優がどうのこうのというのではなく、原作の持つ至上の味わいや雰囲気が丸つぶれとなったからである。

11 ここは、年輩の郷右衛門が弥五郎を引き連れてやってくるわけで、案内を請うのは当然郷右衛門一人であるべきである。

12 「六段目」の詞章中に「金」という字が四十七使ってあるというものである。『山城少掾聞書』『芸談かたつむり』双方にこの話は見えている。偶然ではなくやはり仕組まれたものだろう。

13 『山城少掾聞書』『芸談かたつむり』ともに、本文を変えることになるこのやり方を非難し、本文通りに語るとしている。

14 「血走る……」はスヱテでありまして、「チバシルウウ、ウウウ(チチン、チンチン)……」のクルところは十分丁寧に語らねばなりません。これも三段目の格式の重さを聞かせるクライマックスであるからであります。(以下略)

『芸談かたつむり』に見える叙述であるが、他の箇所のスヱテについては全く触れられていない。

15 勘平の死は早とちりゆえの無駄死にであり、「六段目」はあざとい芝居で、現代人には見るに堪えないものである、などという妄説がある。これが誤りであることは、『忠臣蔵』を大序から大詰まで一度でも読めば自明なのであるが、英語が最高言語として崇められる現代日本にあって、日本の古典作品など理解はもちろん読むことさえ不可能な人々が山ほど存在するので、ここに贅言しておく。

勘平が腹を切らないとすると、「殿に不忠不義をせしそのはう」「御尊霊の御心にもかなふまじ」とあるのだから、金は受け取ってもらえず、もちろん敵討には参加できず、討入後も卑怯者と罵られて苦渋と無念の日々を送ることになるのは当然である。主君塩谷判官の刃傷の原因の最たるものは、まさしくおかる勘平がもたらしたのであるから。これは勘平自身が何よりも痛感していたことであり、その証拠に「三段目」跡「裏門」で勘平はその責任を取って自害しようとしたのである。その勘平を義士四十七士に加え、真実に生きた人間として掬い上げるため、作者が用意した趣向が「六段目」の皮肉に他ならない。どうやら現代日本人はこの程度の奥も見抜けない表面的な目しか持ち合わせていないようである。なぜそうなってしまったのかは、もはや述べる必要もあるまい。

16 この郷右衛門や「四段目」の九太夫や薬師寺などの人物に関する各種口伝を完璧にクリアしているのは古靱だけである。

17 『芸談かたつむり』の該当部分を掲げておく。

本文では「いふ声もはや四苦八苦」で勘平の落ち入るところはなくて、すぐに「母は涙にかきくれながら」につづいていますが、ここで勘平が死にませんと、婆のクドキができませんので「惜しや不便と両人が浮む涙の玉の緒も切れて果敢なくなりにけり」と補綴されてあります。(以下略)

18 『浄瑠璃史考説』「第二部 構造と歴史 四、「段切り」の構造」。

19 次にあげる『芸談かたつむり』からの引用箇所をみられたい。

(前略)「見返る涙、涙の……」で普通には(チリ、チリ、チリ、チンチリチン)と合の手を入れるやり方もありますが、ここでお客の拍手がきては、折角の哀れさがなくなります。仙糸師匠は「(チンチンチンチン)浪の……」ときれないようにつづけておられましたので、私どもはそれを踏襲させてもらっております。(以下略)

仙糸が少々の弾き上手などというレベルの三味線ではないことなど百も承知である。これは、あの華麗で千変万化する、左手が抜群に利いた音色の前には、観客が思わず手をたたくのも無理はないということの謂いなのである。

| (追記)デジタルカメラで撮影したものである。(原紙はB6サイズ) |

|

|

〔注〕上部に「次回9/21(土)」と見えるのは私の覚え書きである。

これは平成3(1991)年8/31(土)第17回の時に配布された。 |